「出生後休業支援給付金」の申請方法、その注意点とは

2025年4月、法改正とともに創設された「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」の二つについて、そろそろみなさんの会社に支給決定通知が来ているころかと思います。 今回はそのうち出生後休業支援給付金について、その中身と申請時の注意点や審査における実際のトコロを掘り下げていきたいと思います。

給付金の内容について

「出生後休業支援給付金」

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf

厚生労働省作成のリーフレットには以下のように記載があります。

支給要件

被保険者(雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。)が、次の①および②の要件を満たした場合に、「出生後休業支援給付金」を支給します。

①被保険者が、対象期間に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。

②被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」(裏面の3参照)に該当していること。

概略

何が何やら、これはもう厚労省の公式なリーフレットの記載方法としては仕方がないことだとは思いますが、文章をそのまま読んでも一般企業のご担当者にとっては何が要件なのか頭に入ってこない感じになっちゃっています……。要は、妻の産後休業期間中に、夫も産後パパ育休(または通常育休)を取った場合は、それぞれの育児休業給付金に初回の申請の一定期間分だけ13%ぶんの特別な支援金を乗っけますよ(育児休業給付の67%とあわせて80%にしますよ)、ということなのです。 育児休業を取得されているご本人にとっては金銭的にありがたい制度ですし、企業ご担当者、あるいは我々社労士としても、初回の育児休業給付金申請時に同時申請が出来ちゃうので実務負担が少なく、全員がハッピーになれる制度というわけです。

具体的な確認方法

しかし、ここで「あれ?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。給付金申請対象の従業員の配偶者が育休を取っているかどうか、なんて、本人の自己申告だけでしか判明しないけどどうやって確認するんだろう、というところが重要ですよね。 とくに企業のご担当者としては、産育休にすでに入ってしまっている従業員から配偶者の育休情報をヒアリングして社労士やハローワークに提出するなんて至難の業じゃないかと思うわけです。

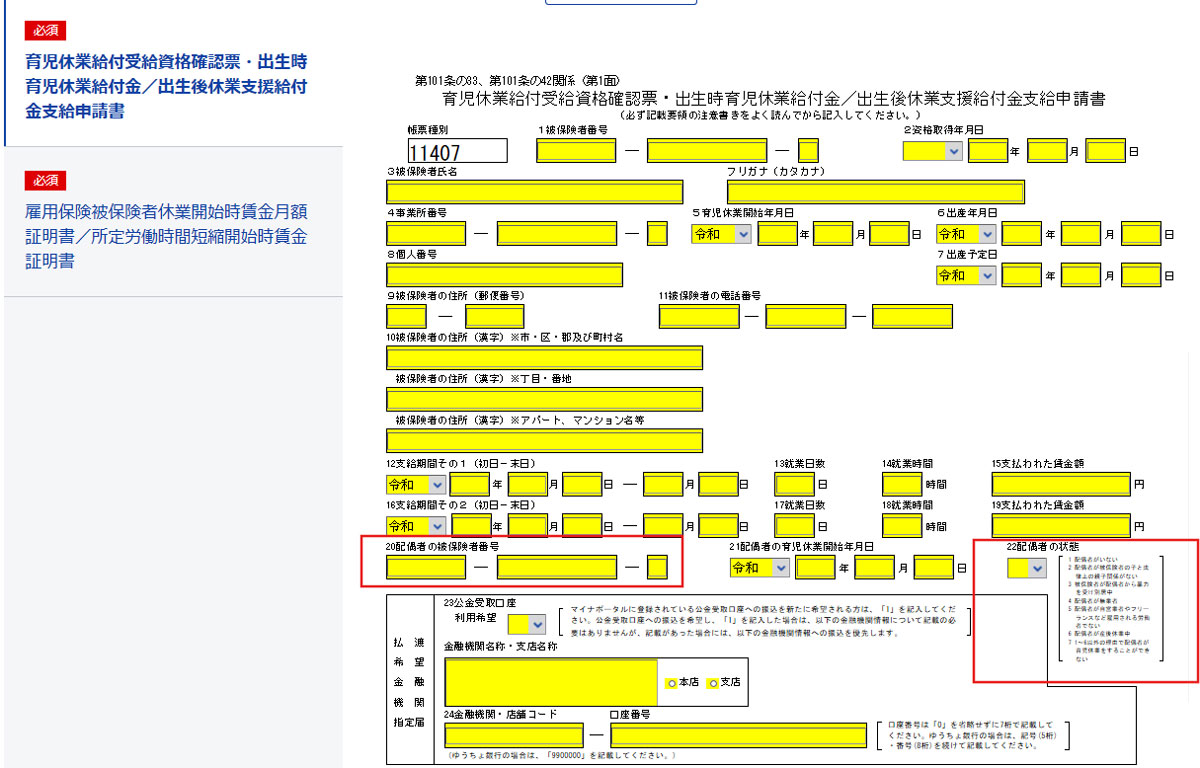

ここでいったん、男性育休の視点に立って2025年4月分から使用できる新しいe-Gov申請書「雇用保険育児休業等給付(出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金)の申請(令和7年4月以降手続き)」を見てみると、いくつか申請項目が増えているのがわかります。

追加された申請項目についてみてみましょう。

⑳配偶者の被保険者番号

そりゃそうか、提出する先がハローワークなのだから、共働き世帯の場合は奥様の雇用保険被保険者番号を記載して伝えれば、ハローワーク側は育休に入っているか(給付金申請がなされているか)どうか簡単にデータ取得できるもんね、なるほど……というわけです。

しかし実際に当事務所がご依頼を受け申請した案件では、産後パパ育休に入られた男性に配偶者様の雇用保険被保険者番号を控えてきてもらい、会社経由で当事務所にお伝えいただくのにかなりの時間を要しました。普段、ご自身の雇用保険番号なんて手元に控えていないかたが大多数でしょうから……。

㉒配偶者の状態

上記のとおり配偶者の被保険者番号を本人から提出されるのを待っていた、というのも今となってはおかしな話なのですが、働いている女性であってもお子様が出生後すぐに育児休業に入るわけではなく、8週の産後休業がありますから、男性側からすれば、妻が育児休業に入ってからその給付金の通知書で雇用保険番号を確認して、男性の出生後休業支援給付申請をしていたらちょっと遅いわけです。

厚労省リーフレットの支給要件1-②にも、『子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」(裏面の3参照)』とありますので、パートナーの産後休業中はこちらの㉒の項目を「配偶者が産後休業中」と記載して申請すれば、出生後休業支援給付金は支給されます。同様に何らかの理由で雇用保険番号が無くとも、それ以外の要件を選択できるようになっています。男性給付金申請のときはこちらを選択されるのがよいでしょう。

給付金の支給時期と準備

支給決定にはそれなりに時間がかかる

それでも、男性の育児休業給付金は、休業時の給与反映が確認できてからの申請受付となりますので、上記の案件では4月の2週間の産後パパ育休であるのに対し、出生時育児休業給付金とセットで出生後休業支援給付金を申請できたのは5月の末、支給決定は6月の後半でしたので、それなりに時間がかかってしまうことがお分かりいただけると思います。

逆に、女性育休の視点に立って考えた場合は、ある意味シンプルで、通常の場合、配偶者である男性が産後パパ育休(または通常育休)を自身の産後休業中に取得しているかどうか、だけわかればあとは雇用保険番号を確認してくるだけですので、「早めに会社へ自己申告してね」ということだけお伝えしておけば良いのではないでしょうか。

事前準備により余裕をもって申請を

別途お伝えする予定の「育児時短就業給付金」も同時に始まったため、全国一斉に4~5月の給付金申請が6月初旬になされていたようで、雇用保険電子申請事務センターもパンク気味、電話は繋がらず、運よく繋がっても皆さん本当に大変そうでした。事前の段取りをし、気持ちにゆとりをもってご申請いただければ幸いです。

給付金申請BPOにより、業務効率化を

BPOによる給付金申請の自動化は、実現すると業務負担の軽減に大きな効果がありますが、押さえるべき実務上のポイントが多い取り組みでもあります。弊事務所は、経験豊富な社労士が、クライアント様の状況を的確に把握しご支援します。まずはお問い合わせください。